清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。自古以来,清明节便是中国传统文化中不可或缺的一环,不仅仅是一个扫墓祭祖的时节,更承载着人们对于先人的追思与缅怀。本篇将以清明节为背景,绘制一幅幅古色古香的唯美画面,展现中国传统文化的深厚底蕴与诗意生活。

翠绿新柳映斜阳,行人缓步过桥东。

清明踏青,四野皆是生机盎然,柳条依依,似乎在诉说着悠悠往事。古诗云:“青青园中葵,朝露待日晞。”人们在这样的景象中,或踏歌而行,或默然沉思,感受着自然之美与历史的绵长。

芳草鲜美,落英缤纷,踏青人笑语盈盈。

春光明媚,踏青之行成为了清明节不可或缺的一环。人们在绿意盎然中徜徉,孩子们追逐嬉戏,大人们则在一旁笑谈。四字成语“春暖花开”,正是这一时节最生动的写照。

祭祖敬宗,孝思不匮,烟火缭绕山林间。

清明节最重要的习俗莫过于祭祖,家家户户携带着祭品,前往祖坟前扫墓祭拜。俗语有云:“树欲静而风不止,子欲养而亲不在。”人们在这一天格外注重对先人的追思与敬仰。

纸钱飘飞如蝶舞,寄托哀思于青烟。

烧纸钱是表达对逝去亲人的缅怀之情,火焰跳跃间,青烟袅袅,仿佛能够传递至天际,将人们的哀思送达彼岸。古人云:“生者如斯,死者长已矣。”人们通过这种方式,仿佛与逝者沟通对话。

柳絮飞扬,轻舞飞扬,清明细雨如丝。

清明时节的细雨,宛若丝线,轻轻拂过大地,万物在这细雨中更显得滋润清新的气息。古诗言:“清明时节雨纷纷”,正是如此情景的真实写照。

花间一壶酒,独酌无相亲。

清明节时,人们也会以饮酒的方式,来抒发对先人的怀念之情。在花丛中独酌,虽无他人相伴,但心中那份思念却如酒一般醇厚,正如诗人所言:“举杯邀明月,对影成三人。”

青山绿水,古道西风,清明景致入诗篇。

清明时节的自然风光,总能激发文人墨客的灵感,他们或挥毫泼墨,或低吟浅唱,将这美好的景致融入诗篇之中。四字词语“青山不老”,描绘出大自然永恒的美丽。

祖坟前的青烟,述说着生生不息的传说。

在清明节的祭祖活动中,那一缕缕升腾的青烟,不仅仅是对逝者的缅怀,更是中华民族生生不息、世代传承的象征。古诗云:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”人们通过这种方式,表达了对生命传承的尊重。

清明时节话桑梓,故人故事随风起。

在这一天,人们也会聚在一起,回忆起逝去亲人的点点滴滴,那些温馨的故事伴随着春风,在人们心中轻轻荡漾。古人云:“山无陵,江水为竭”,表达了对故人的深切思念。

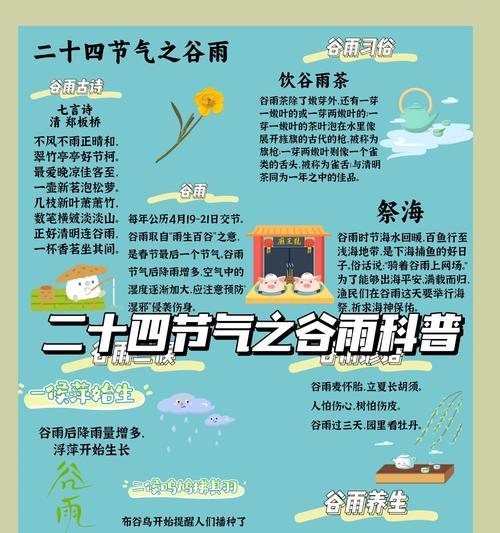

燕子来时新社,梨花落后清明。

清明节不仅是祭祖的日子,也是春耕开始的标志。燕子归来的时节,梨花凋谢之后,人们开始忙碌于田间地头,准备播种希望的种子。古诗言:“绿杨阴里白沙堤”,描绘出春耕的繁忙景象。

清明祭:翠影斜阳话古风,终究不过岁月轮回,生死两茫茫。

文章在唯美的画面与深沉的思念中缓缓收尾,清明节所承载的不仅是对逝者的追忆,更是对生命意义的思考与对传统文化的传承。如同古诗中所言:“岁月如梭,人生若梦。”清明节让我们在缅怀中感受生命的厚重,在追忆中珍惜时间的宝贵。